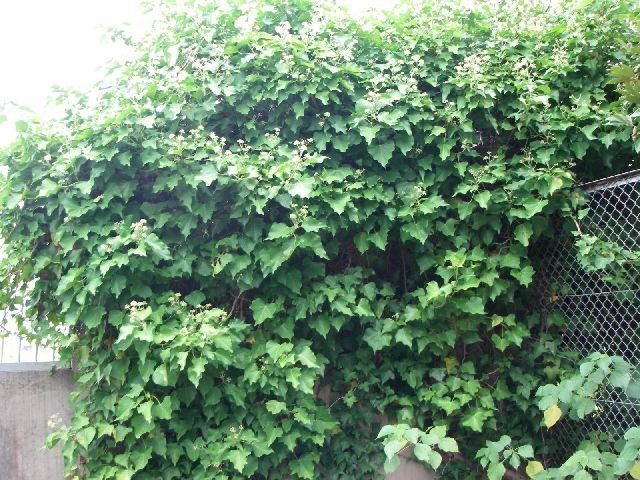

英 名 : Japanese ivy

学 名 : Hedera rhombea

別 名 : フユヅタ(冬蔦)

科 名 : ウコギ科

属 名 : キヅタ属

種 類 : 常緑蔓性木本

花 期 : 秋

原産地 : 日本,東アジア

撮影場所:横浜市中区・山下公園世界の広場

日本に自生するキヅタ属は本種だけです。

樹皮は灰色で皮目があります。

茎の各所から気根を出し、地表を這ったり、樹木や崖をよじ登ります。

樹木に巻き付くことはなく付着するだけなので、締め付けて寄主の樹木を枯らすことはないようです。

葉は長さ3〜7cm、幅2〜4cmで三角形または五角形で互生し、地面を這っている状態では、掌状に3〜5浅裂し、十分成長して樹木や崖によじ登って花や果実を付けるような老成した枝では、全縁の菱状卵形です。

蕾は褐色の鱗状毛に覆われます。

枝先に直径3〜4cmの球形の散形花序を出し、直径1cmほどの黄緑色の5弁花を10〜13個咲かせます。

花弁は長さ4mmほどの長卵形で反り返り、花盤は暗紅色です。

雄しべは5本、葯は黄色で裂開すると褐色になります。

果実は直径6〜7mmの球形の核果で、先端に花柱が残り、初めは赤紫褐色で、翌年の春に黒く熟します。

和名は、同じように木に登る夏緑性のツタ(Parthenocissus tricuspidata)に似ていて木本であることを意味しています。

別名は、冬でも葉が枯れないツタという意味です。

葉には解毒作用のあるサポニン(saponin)の一種ヘデリン(hederin)が含まれ,乾燥させたものを煎じて飲むと,発汗・解毒の効果があります。

同属のセイヨウキヅタ(アイビー:Hedera helix)は、若い葉柄や葉裏に長くて白い毛があります。

近縁種で、よく似た花序をつけるものにヤツデ(Fatsia japonica)やカクレミノ(Dendropanax trifidus)があります。

属名の「Hedera」は、ギリシャ語の「hedra(座)」が語源の本属に対するラテン古名です。

種小名の「rhombea」は、「菱形の」という意味です。

撮影場所:横浜市中区・本牧山頂公園

撮影場所:横浜市中区・本牧山頂公園

撮影場所:横浜市中区・本牧山頂公園

撮影場所:東京都大田区南蒲田

撮影場所:横浜市中区・

山下公園世界の広場

撮影場所:横浜市中区・本牧山頂公園

撮影場所:横浜市中区・本牧山頂公園

撮影場所:横浜市中区・本牧山頂公園

撮影場所:横浜市中区・本牧山頂公園